マンションの売却で利益が出ると、その利益に対して譲渡所得税がかかります。

譲渡所得税がかかるかどうかを判断したり譲渡所得税を正確に算定したりするには、減価償却について知っておかなければなりません。

今回は、譲渡所得税と減価償却の計算方法について詳しく解説します。

減価償却とは

建物の価値は永久に同じではなく、年数の経過ごとに劣化して価値が低下していくことは、感覚にも合致するのではないでしょうか。

減価償却は、価値の低下(減価)を具体的に数値で示したもののことです。

減価償却は会社の経理などでも登場しますが、経理上の減価償却方法は上場企業など一定の企業を除き、会社がある程度自由に行って構いません。

実際の資産の減価速度や減価の有無は、資産の活用状況などによって異なるためです。

一方、税金の計算上は自由な減価償却を認めてしまうと、会社の都合で税額を操作できてしまう事態となりかねません。

たとえば、利益が多く出た年度は多めに償却して利益を圧縮し、利益が少ない年は減価償却をしないなどということが可能となってしまうでしょう。

そのような事態を避けるため、税金の計算上は会社などが自由に減価償却をできるのではなく、減価償却の計算方法が一定程度制限されています。

マンションの売却で関係する税金は、個人であれば譲渡所得税です。

一方、法人である場合は、原則として法人税の対象となります。

これらの税金を計算するには、税務上の規定に則った減価償却に関する知識が必要です。

この記事では、個人がマンションを売却したことを前提として解説します。

マンションの売却における減価償却と譲渡所得税の関係

個人がマンションを売却する場合、売却によって利益が出ると譲渡所得税の対象となります。

では、マンションの売却でかかる譲渡所得税と減価償却には、どのような関係があるのでしょうか?

順を追って解説します。

譲渡所得税の「取得費」の計算で減価償却の計算が必要となる

譲渡所得税の計算方法は後ほど詳しく解説しますが、次の計算式で算定します。

- 課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

- 譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×税率

計算式の中に、収入金額から差し引くことができる「取得費」があります。

取得費とは、売却したマンションを取得するために要した費用です。

しかし、この取得費は、マンションの購入金額をそのまま計上できるわけではありません。

そのマンションが4,000万円で購入したものであるからといって、取得費が4,000万円になるわけではないということです。

なぜなら、マンションの建物部分は購入からの期間中、減価しているためです。

実際に、マンションが購入時のままの状態であることはほとんどなく、居住するうちに劣化が進行していることでしょう。

そのため、マンションの建物部分の取得費を算定する際は、購入に要した対価から「所有期間分の減価償却費相当額」を差し引かなければなりません。

つまり、たとえば「4,000万円で買ったマンションを3,500万円で売った」という情報だけでは、譲渡所得税がかかるのかどうかや、譲渡所得税がいくらなのかといった計算はできないということです。

申告の要否や税額を判断するためには、「4,000万円で買ったマンションが、減価償却を加味すると現在の価値はいくらなのか」をまず算定しなければなりません。

減価償却について理解していないと申告が必要かどうかの判断さえ誤りかねないため、注意が必要です。

マンション売却の譲渡所得税とは

マンションの譲渡所得税とは、個人がマンションを売却して得た利益に対してかかる税金です。

譲渡所得税は国などから納付書が送付されるのではなく、申告の要否を自分で判断し、税額を計算し、期限までに確定申告しなければなりません。

譲渡所得税の申告期限は、マンションを売却した年の翌年2月16日から3月15日までです。

しかし、譲渡所得税では減価償却の計算も必要でありさまざまな特例もあるため、自分で正確に算定することは容易ではありません。

そのため、無理に自分で申告せず、マンションの査定額が分かった時点で税理士などの専門家へ相談しておくことをおすすめします。

マンションを売却する際の査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。

おうちクラベルとは、査定依頼フォームに情報を1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼をすることができる不動産一括査定です。

複数社による査定額を比較することでそのマンションの売却適正額を把握しやすくなり、税金の試算もしやすくなります。

マンションの売却で譲渡所得税の申告が必要となるケース

マンションを売却したからといって、必ずしも確定申告が必要となるわけではありません。

確定申告が必要となるのはどのような場合なのでしょうか?

ここでは、マンションの売却で確定申告が必要となるケースを2つ解説します。

- マンションの売却で利益が出る場合

- 譲渡所得税の特例の適用を受けたい場合

マンションの売却で利益が出る場合

マンションを売却して利益が出た場合は、確定申告をしなければなりません。

マンションの売却で利益が出た場合とは、次の計算結果がプラスとなる場合です。

- 収入金額-(取得費+譲渡費用)

計算結果がプラスとなるにもかかわらず期限までの確定申告をしないと、ペナルティとしての無申告加算税などの対象となります。

なお、この計算結果がプラスとなるかどうかを判断するには、取得費を算定するうえで減価償却費を計算しなければなりません。

自分で判断することが難しい場合は、査定額がわかった時点で税務署や税理士などに相談しておくようにしてください。

査定には、不動産一括査定である「おうちクラベル」をご活用ください。

譲渡所得税の特例の適用を受けたい場合

マンションの売却で利益が出なかった場合は、確定申告は義務ではありません。

しかし、譲渡損が出た場合であっても、一定の要件を満たして確定申告をすることで、損益通算や繰越控除ができる次の特例が受けられる可能性があります。

- マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

- 住宅ローンが残っている特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

損益通算とは、マンションの売却によって生じた損失を事業所得や給与所得など他の所得と通算し、税金の還付や軽減ができる制度です。

また、通算しきれず損失が残った場合は、翌年以降3年にわたって繰り越すことができます。

特例にはいずれも要件があるため、適用要件を満たすかどうか確認したい場合は税理士や管轄の税務署などにご相談ください。

参照元:

No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)(国税庁)

No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)(国税庁)

マンションの売却にかかる譲渡所得税の計算方法

マンションの売却でかかる譲渡所得税の計算方法の全体像を、改めて解説します。

譲渡所得税は、次の式で算定します。

- 課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

- 譲渡所得税額=課税譲渡所得金額×税率

参照元:No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)(国税庁)

ここでは、計算要素の概要と計算の流れについて順を追って解説します。

- 収入金額を算定する

- 取得費を算定する

- 譲渡費用を算定する

- 譲渡益が出たかどうかを確認する

- 適用できる特別控除を確認する

- 課税譲渡所得金額を算定する

- 長期・短期の別を確認する

- 税率を乗じる

収入金額を算定する

はじめに、「収入金額」を算定します。

収入金額とは、マンションの売却によって買主から受け取った対価です。

この収入金額がわかると、譲渡所得税の試算がしやすくなります。

マンションの査定額がわかった時点で試算しておくとよいでしょう。

マンションの査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。

取得費を算定する

次に、「取得費」を算定します。

先ほども触れたように、売却したマンションの取得に要した費用です。

取得費に計上できる主な費用は次のとおりです。

すでに事業所得や不動産所得などの必要経費として計上した費用は、取得費として二重に計上することはできません。

- 売ったマンションの購入代金

- 購入手数料

- 設備費

- マンションを取得(購入、贈与、相続など)したときに納めた登録免許税、登記費用、不動産取得税、印紙税など

- 借主がいるマンションを購入するときに、借主を立ち退かせるために支払った立退料

- 所有権などを確保するために要した訴訟費用(ただし、相続争いの解決費用は除く)

- マンションを購入するために借り入れた資金の利子のうち、そのマンションを実際に使用開始する日までの期間に対応する部分の利子

- 既に締結されている他の不動産の購入契約を解除して、他の物件(今回売却するマンション)を取得することとした場合に支出する違約金

ただし、マンションのうち建物部分の取得費は購入代金や建築代金そのままではなく、所有期間に応じた減価償却費相当額を差し引かなければなりません。

減価償却費の計算方法は、後ほど詳しく解説します。

また、マンションが相続で取得したものである場合など、取得時の資料が残っておらず取得費が不明な際は「収入金額×5%」で取得費を算定します。

この場合、減価償却について考慮する必要はありません。

譲渡費用を算定する

次に、「譲渡費用」を算定します。

譲渡費用とは、マンションを売却するために直接かかった費用です。

たとえば、次の費用などが譲渡費用に該当します。

- マンション売るために支払った仲介手数料

- 印紙税で売主が負担したもの

- 既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金

一方で、売却のために施した修繕費や固定資産税、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。

これらは、マンションを売るために直接要した費用とまではいえないためです。

譲渡益が出たかどうかを確認する

ここまでの計算結果を踏まえ、マンションの売却によって譲渡益が出たかどうかを確認します。

次の計算結果がプラスとなる場合は譲渡益が生じたこととなり、確定申告をしなければなりません。

- 収入金額-(取得費+譲渡費用)

一方、特例などを使うことなくこの計算結果がゼロ以下となる場合は、確定申告は義務ではなく、これ以降の計算も不要です。

ただし、申告をすることで損益通算などの特例の適用が受けられる可能性はあります。

適用できる特別控除を確認する

マンションの売却で譲渡益が出た場合は、適用を受けられる「特別控除」を確認します。

特別控除とは、一定の要件を満たすことで適用を受けられる、実際の支出を伴わない控除です。

たとえば、売却したマンションが自宅である場合は「マイホームを売ったときの3,000万円特別控除」の適用を受けられる可能性が高いといえます。

この特例では譲渡益から最大3,000万円の控除を受けられるため、特例の適用を受けることで税額がゼロとなることも少なくありません。

ただし、特例の適用にはさまざまな要件があります。

適用できるかどうかによって税額に大きな差が生じる可能性があるため、マンションを売却する際は、特例の適用要件をあらかじめ確認しておくとよいでしょう。

課税譲渡所得金額を算定する

ここまでの計算結果を踏まえ、次の式によって「課税譲渡所得金額」を算定します。

- 課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額

この課税譲渡所得金額がゼロとなる場合、譲渡所得税額は発生しません。

ただし、特別控除の適用を受けることで税額がゼロとなる場合は確定申告は必要であるため、申告を忘れないようご注意ください。

長期・短期の別を確認する

課税譲渡所得金額が生じた場合は、これが課税長期譲渡所得に該当するか課税短期譲渡所得に該当するかを確認します。

いずれに該当するかによって、税率に違いが生じるためです。

長期であるか短期であるかは、マンションを売却した年の1月1日時点における所有期間によって、次のとおりとなります。

- 5年超:課税長期譲渡所得

- 5年以下:課税短期譲渡所得

なお、そのマンションが相続や贈与などで取得したものである場合、亡くなった人(「被相続人」といいます)や贈与者の所有期間を合算することが可能です。

税率を乗じる

最後に税率を乗じ、譲渡所得税とこれとともに課される住民税を計算します。

税率はそれぞれ次のとおりです。

| 売却した年の1月1日時点での所有期間 | 税率 | |||

| 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計 | |

| 5年超 (課税長期譲渡所得) | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |

| 5年以下 (課税短期譲渡所得) | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |

マンション売却時の減価償却費相当額の計算方法と例:居住用の場合

先ほど解説したように、マンションの売却した際に譲渡所得税を計算するうえでは、取得費を算定するにあたり、建物部分の減価償却相当額を算定しなければなりません。

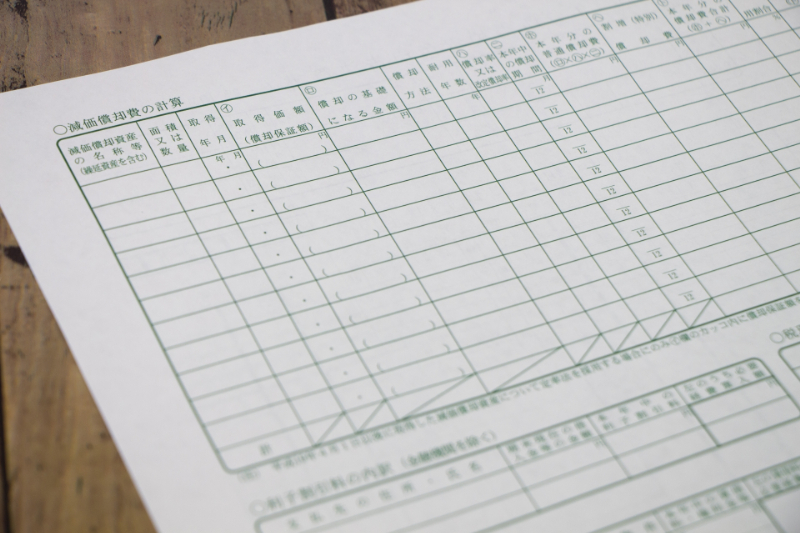

マンションが居住用である場合、取得費の計算上控除が必要となる「所有期間中の減価償却費相当額」は、次の式で算定します。

- 所有期間中の減価償却費相当額=建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数

ここでは、計算要素の概要についてそれぞれ解説します。

償却率を確認する

はじめに、償却率を確認します。

償却率は建物の構造によって異なっており、それぞれ次のとおりです。

| 構造 | 償却率 |

|---|---|

| 木造 | 0.031 |

| 木造モルタル | 0.034 |

| (鉄骨)鉄筋コンクリート | 0.015 |

| 金属造 | 骨格材の肉厚によって次のとおり ・3mm以下:0.036 ・3mm超4mm以下:0.025 |

マンションであれば、鉄骨鉄筋コンクリート造である場合や鉄筋コンクリート造であることが多いでしょう。

建物の構造は、マンションの購入時の資料や法務局で取得する全部事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税課税明細書(固定資産税の納付書に同封されている書類)などから確認できます。

経過年数を確認する

次に、経過年数を確認します。

経過年数とは、そのマンションを所有していた期間です。

マンションを新築で購入した場合は築年数とほぼイコールとなる一方で、中古で購入した場合は建物の築年数と同じとはなりません。

取得時の資料や全部事項証明書などから取得時期を確認し、所有期間をカウントしてください。

なお、6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。

減価償却費相当額の計算例

減価償却費相当額とマンションの取得費を実際に計算してみましょう。

ここでは、次の前提で計算します。

- マンション全体の取得価額は4,000万円であり、このうち建物部分が3,000万円

- マンションの構造は鉄筋コンクリート造

- 所有期間は14年9か月(6か月以上の端数は切り上げるため、計算上は15年)

この場合、建物部分の減価償却相当額は、次のとおりとなります。

- 3,000万円×0.9×0.015×15年=607万5,000円

そのため、譲渡所得税を計算する際の取得費は、次のとおりとなります。

- 4,000万円-607万5,000円=3,392万5,000円

マンション売却時の減価償却費の計算方法と例:事業用の場合

マンションが事業用である場合、減価償却費相当額の計算に違いが生じます。

事業用である場合における減価償却費相当額は、マンションを取得した時期に応じて異なります。

なお、事業用の場合は毎年の確定申告で、減価償却費を必要経費として計上しているはずです。

基本的にはこれまでにその建物について確定申告で必要経費に計上した(売却年分は、これから計上する)減価償却費の合計額だと考えてください。

ただし、何らかの事情で必要経費に算入しなかった年があっても、その算入しなかった分もこの減価償却費相当額の計算には含まれます。

取得時期が2007年3月31日以前の場合

事業用マンションの取得時期が2007年3月31日以前である場合は、次の式で減価償却費相当額を算定します。

- 減価償却費相当額=建物の取得価額×0.9×償却率×事業用として使用した月数÷12

償却率は、国税庁が公表している償却率表から、「平成19年3月31日以前取得」のうち「旧定額法償却率」を用います。

また、使用期間は月単位で計算します。

取得時期が2007年4月1日以後の場合

事業用マンションの取得時期が2007年4月1日以降である場合は、次の式で減価償却費相当額を算定します。

- 減価償却費相当額=建物の取得価額×償却率×事業用として使用した月数÷12

償却率は、国税庁が公表している償却率表のうち、「平成19年4月1日以降取得」のうち、「定額法償却率」を用います。

使用期間は月単位で計算します。

事業用の場合は税理士への相談がおすすめ

売却するマンションが事業用である場合は、無理に自分で減価償却費相当額や譲渡所得税などを計算するのではなく、税理士や税務署に相談するのがおすすめです。

事業用の場合は取得時期によって計算方法が異なり自分で正しく計算することは難しいうえ、活用できる特例も少なく譲渡所得税額が高くなるケースも少なくないためです。

マンションの減価償却費の計算の際に土地と建物の取得費を区分する方法

マンションは1つの資産であるように思うかもしれませんが、厳密には建物部分と土地部分とに分かれている資産です。

そして、減価償却費相当額を控除すべきなのは建物部分のみであり、土地部分は減価償却しません。

なぜなら、土地は使用によって劣化するようなものではないためです。

では、減価償却費相当額を算定するうえで、建物部分の取得価額は全体の取得価額からどのように切り出せばよいのでしょうか?

建物部分の取得価額を切り出す主な方法を4つ紹介します。

- 売買契約書から確認する

- 消費税額から確認する

- 標準建築単価から推測する

- 固定資産税評価額から算出する

売買契約書から確認する

もっとも確実でありシンプルなのは、マンション購入時の売買契約書を確認する方法です。

売買契約書に土地と建物の売却価格が分けて記載されていれば、この記載どおりに区分すれば問題ありません。

消費税額から確認する

売買契約書から建物の取得価額が読み取れず、購入時に消費税が課されている場合は、次の式で消費税額から建物の取得価額を逆算することができます。

- 建物部分の本体価格=消費税額÷購入当時の消費税率

- 建物部分の取得価額=建物部分の本体価格+消費税額

たとえば、消費税率が8%である時期に購入したマンションで消費税が160万円課されていた場合、建物部分の本体価格は2,000万円(=160万円÷0.08)、建物部分の取得価額は2,160万円(=2,000万円+160万円)となります。

この計算式が成り立つ理由は、土地には消費税が課税されないためです。

標準建築単価から推測する

売買契約書から建物部分の取得価額が読み取れず消費税の記載もない場合は、国税庁が公表している標準建築単価で計算します。

これは、建物の建築年と構造ごとに、建物の取得価額を推測する方法です。

参照元:【参考2】(国税庁)

固定資産税評価額から算出する

固定資産税評価額から逆算をして建物価格を把握する方法もあります。

こちらは計算式が複雑であり、自分で計算することは容易ではありません。

そのため、税理士などの専門家へご相談ください。

建物部分の取得価額を切り分けるには、ここまで確認したようにさまざまな方法があります。

税金の算定を誤らないためにも、これらは無理に自分で計算せず、税務署や税理士などに相談することをおすすめします。

また、信頼できる不動産会社は専門家とのネットワークを持っており、税理士の紹介が受けられることも少なくありません。

相談先に迷ったら、売却を依頼している不動産会社に紹介を依頼してみるとよいでしょう。

信頼できる不動産会社をお探しの際は、「おうちクラベル」の不動産一括査定をご活用ください。

おうちクラベルによる査定の依頼先の不動産会社は実績豊富な優良企業ばかりであり、マンションの売却を安心して任せられる不動産会社と出会いやすくなります。

マンションの売却でかかるその他の税金

マンションの売却では、譲渡所得税以外にも税金がかかります。

最後に、譲渡所得税以外にかかる税金を2つ紹介します。

- 印紙税

- 登録免許税

印紙税

印紙税とは、所定の契約書などに対してかかる税金です。

マンションの売買契約書も印紙税の課税対象であり、税額はそれぞれ次のとおりです。

2024年3月31日までに作成する契約書には、右欄の軽減税率が適用されます。

| 契約金額 (マンションの売買価格) | 本則税率 | 軽減税率 (2024年3月31日まで) |

|---|---|---|

| 50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

| 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |

| 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |

| 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |

| 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |

| 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |

| 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |

| 50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |

登録免許税

登録免許税とは、不動産の登記などに対してかかる税金です。

マンションの名義変更登記にも登録免許税がかかりますが、これは買主が負担することが一般的です。

一方、マンションの抵当権(ローンを組んだ際に金融機関が付ける担保)が付いている場合、抵当権の抹消にかかる登記費用や登録免許税は、原則として売主が負担します。

抵当権の抹消にかかる登録免許税額は、次のとおりです。

- 登録免許税額(抵当権抹消):不動産の数×1,000円

なお、手続きを司法書士へ依頼する場合は、別途1万円から2万円程度の報酬がかかります。

マンションを売却する際は、かかる費用や税金を把握しておくことで、最終的な手取り金額を把握しやすくなります。

そのため、マンションの査定を受けたら、査定額を元にかかる費用についても試算しておくとよいでしょう。

査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。

まとめ

マンションの売却で利益が出ると、この利益に対して譲渡所得税がかかります。

譲渡所得税を計算する際は取得費を算定するため、建物部分の減価償却相当額を計算しなければなりません。

減価償却費相当額の計算や譲渡所得税額の計算を誤らないよう、査定額がわかった時点で税理士や管轄の税務署へ相談しておくとよいでしょう。

マンション売却の査定には、東証プライム上場企業のSREホールディングスが運営する「おうちクラベル」をご活用ください。

おうちクラベルとは、査定依頼フォームにマンションや売主の情報を1度入力するだけで複数の不動産会社に査定の依頼をすることができる不動産一括査定です。

複数社による査定額を比較することで、マンションの売却適正額が把握しやすくなるほか、そのマンションをよりよい条件で売却してくれる不動産会社を見つけやすくなります。